Narayana Verlag

- über 10.000 Produkte zu Homöopathie und Naturheilkunde

- Seminare mit weltbekannten Homöopathen

- Gesunde und natürliche Lebensmittel

- Homöopathie für Pflanzen

Top-Kundenrezensionen

aus 113865 Rückmeldungen

Marianne aus Deutschland

moderate preise, schnelle Lieferung - was will man mehr?

Larissa aus Deutschland

Ein muss in meiner Haushaltsapotheke! Ich verwende das Grapefruitkernextrakt bei meinen Kindern wenn sie Fieber, Bauchschmerzen oder Übelkeit haben. Oder ich habe mir mit dem Gfke einen Nasenspray gemacht, hilft bei Nasennebenhöhlenentzündung oder Schnupfen. Mir persönlich hilft das zur Immunsystem Stärkung oder bei Entzündungen im Hals/ Rachenbereich.

Renate aus Spanien

Super Produkte, zuverlässige Lieferung, Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar. Danke!Narayana Verlag

3.043.026 Kunden aus 194 Ländern

3.043.026 Kunden aus 194 Ländern

- über 10.000 Produkte zu Homöopathie und Naturheilkunde

- Seminare mit weltbekannten Homöopathen

- Gesunde und natürliche Lebensmittel

- Homöopathie für Pflanzen

Marianne aus Deutschland

moderate preise, schnelle Lieferung - was will man mehr?

|

Ulrich Welte Alan Schmukler |

Ulrich Welte im Interview mit Alan SchmuklerEnglische Originalausgabe bei Hpathy Ezine - June, 2007 |

||

|

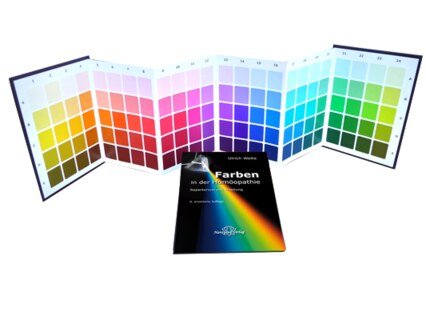

Dr. Ulrich Welte ist seit 30 Jahren als Homöopath tätig und arbeitet als homöopathischer Arzt in Kandern zusammen mit Herbert Sigwart seit 1983 und mit Markus Kuntosch seit 1999. In seine ärztliche Praxis hat er die Entdeckungen von Hugbald Volker Müller, Rajan Sankaran und Jan Scholten integriert. Er hat zwei Bücher veröffentlicht: „Farben in der Homöopathie“, und „Handschrift und Homöopathie“. Schmukler: Ich würde gern etwas über die ganzen Konzepte erfahren, die Sie in ihre Praxis mit einfließen lassen, einschließlich Farbvorliebe und Handschrift. Aber könnten Sie uns vielleicht zunächst etwas darüber erzählen, durch welche Ereignisse und Umstände Sie zur Homöopathie gekommen sind? Welte: Im Medizinstudium war die erste Herangehensweise an den lebenden Menschen der Tod. Im Anatomie-Unterricht mussten wir Leichen sezieren. Es war etwas gespenstisch, verbunden mit einer Art schwarzem Humor, aber es fühlte sich irgendwie falsch an. Da stimmte von Anfang an etwas nicht. Es war, als würde man gleich zu Beginn eine falsche Richtung einschlagen. So begann ich nach Alternativen zu suchen. Ich spielte mit dem Gedanken, ein Dissertationsthema in dieser Richtung zu wählen und fragte den Professor für Medizingeschichte, ob er eine Arbeit über alternative Medizin betreuen würde. Er war sehr angetan von dieser Idee und schlug vor, Nachforschungen anzustellen, um herauszufinden, ob es irgendetwas über Homöopathie und Psychiatrie gäbe. Er zeigte mir die homöopathische Abteilung seiner Bibliothek. Ich griff mir Hahnemanns „Chronische Krankheiten“ und das „Organon der Heilkunst“, weil ich dachte, dass es am besten wäre, mit den Ideen des Begründers zu beginnen. Wow! Das war genau das, wonach ich gesucht hatte! Besonders die von den Symptomen repräsentierte Identität von Mittel und Krankheit gefiel mir, weil dieser Ansatz der Heilung so direkt war. Ich studierte einige Mittelbilder und entschied mich für einen Selbstversuch mit Nux vomica. Es kam zu einem kreisförmigen Hautausschlag am Hals, in der Nähe der Stelle, wo bei mir einmal die Mandeln gewesen waren. Es schien wirklich zu funktionieren! Ein paar Wochen später nahm ich der Neugier halber Calcarea (ich steckte es in die Tasche und nahm davon alle paar Stunden ein paar Tropfen) und bekam am nächsten Tag Kopfschmerzen, was ich bis dahin nie gekannt hatte. Ich las dann die Kopfsymptome von Calc in Hahnemanns Materia Medica nach und stieß dabei auf eben diese Kopfschmerzen mit der genauen Beschreibung meiner Beschwerde. Na also ... Schmukler: Hinsichtlich dieser Selbstversuche haben Sie ja dann in bester Hahnemannscher Tradition begonnen. Ist das eine Herangehensweise, die Sie bevorzugen? Welte: Die eigene Erfahrung geht tiefer als jedes Buchwissen. Schmukler: Können Sie uns etwas über die Grundvoraussetzung für die Verwendung der Farbvorliebe in der Homöopathie erzählen? Wie viel Zeit haben Sie in dieses Projekt investiert und in welche Richtung ging Ihre Forschung? Welte: Die Farbvorliebe ist lediglich ein weiteres wertvolles Symptom, genau wie eine Nahrungsmodalität oder eine Besserung oder Verschlimmerung auf allgemeiner oder geistiger Ebene. Jeder Homöopath kann damit arbeiten, ganz gleich aus welcher Schule oder Richtung. Die Farbvorliebe ist eine wertvolle ergänzende Rubrik in den Repertorien. Sie ist ein klinisches Symptom und basiert auf guten Fällen. Fälle, die von ein und demselben Mittel geheilt oder sehr stark verbessert wurden, zeigten eine Vorliebe für gleiche oder ähnliche Farben. Es war Hugbald Volker Müller, der diesen Zusammenhang entdeckte, und gemeinsam entwickelten wir nach seinem Tod diese Idee in Kandern weiter. So entstand das Farbrepertorium „Farben in der Homöopathie“ im Narayana-Verlag. Diese Farbtabelle ermöglicht jedem interessierten Homöopathen die präzise Bestimmung der Farbvorliebe der Patienten. Im Repertoriumsteil des Buches können dann die entsprechenden Mittel nachgeschlagen werden. Wir arbeiten bereits seit 17 Jahren auf diesem Gebiet und haben mehr als 2500 gute Fälle dahingehend ausgewertet. Auch auf internationaler Ebene arbeiten wir mit interessierten Kollegen zusammen. Bereits 1998 drängte H.V. Müller auf eine Veröffentlichung dieses Farbnachschlagewerks, und an der letztendlichen Fertigstellung wirkte auch Jan Scholten mit. Er dauerte über 5 Jahre, bis das Werk vollendet war. Schmukler: Das war ja dann ein großes Unterfangen, das Sie so am Anfang wahrscheinlich nicht vorausgeahnt haben. Sind Sie in all diesen Jahren der Verfeinerung dieser Methode auf Faktoren gestoßen, welche Welte: Der Prozess der Farbauswahl und mögliche Schwierigkeiten sind im Farbenbuch beschrieben. Meistens ist es ziemlich leicht, besonders bei Kindern. Wichtig ist, die volle Aufmerksamkeit und Konzentration des Patienten zu bekommen. Wenn sie abgelenkt sind, dann sollte man ihnen freundlich, aber bestimmt klarmachen, dass es um etwas Wichtiges geht. Es ist wie das Feinstellen eines Radiosenders. Wenn ihre Aufmerksamkeit erst einmal auf die Gesamtübersicht aller Farben, die am Ende des Buches abgedruckt ist, gerichtet wird, dann erhält man meist zumindest eine bevorzugte Gruppe wie gelb oder grün. Darauf kann man diese Gruppe in den Farbtafeln aufschlagen und dort die Auswahl so genau wie möglich verfeinern, am besten auf ein einziges Farbfeld. Bitten Sie die Patienten, sich von zweckgerichteten Farbideen (Kleidung, Tapeten, Vorhänge in der neuen Wohnung etc) zu lösen und einfach nur in die Farben einzutauchen. Man sollte sich eine Farbe auswählen, die sich gut anfühlt, die einfach angenehm fürs Auge ist, bei der man gerne verweilt und die ein Gefühl des Wohlbefindens auslöst. Schmukler: Therapeuten, die zum Heilen Farben einsetzen, wie beispielsweise Peter Mandel in Deutschland und Julius Vasquez in den USA, bringen Farben mit bestimmten Lebensthemen in Verbindung. So verbindet Vasquez zum Beispiel Violett mit dem Thema Vertrauen und Gelb mit Macht und Kontrolle. Entspricht Ihrer Erfahrung nach das Thema einer vom Patient ausgewählten Farbe ihrem eigenen Lebensthema oder eher dem Thema eines Mittels? Welte: Max Lüscher zeigte spezifische Zusammenhänge zwischen Farben und Emotionen auf und überprüfte das an einer Vielzahl von Menschen, sogar unabhängig vom kulturellen Hintergrund. Wir konnten seine Ergebnisse oft bestätigen. So drückt die Farbe Schwarz Konzepte aus wie „Ich mache nur das, was mir passt“, „Unabhängigkeit“, „Autonomie“, „hart“, „schwer“, „streng“, etc. Bei Gelb geht es um Empfindungen wie „frei“, „licht und leicht“, „mühelos“, „losziehen“, „abheben“, „Freude“, etc. Zur gleichen Farbe gehörende Mittel haben oft auch dieselben Eigenschaften wie diese Farbe. Ich hatte einmal eine äußerst sensible und schwierige Patientin, für die schon der Anblick von reinem Blau des Farbfeldes 15C die gleiche Wirkung hatte wie die Einnahme von Dysprosium nitricum, was ihr sehr gut half (sie hatte eine autoimmune Princemetal-Angina, Hashimoto und Vitiligo; ihre Hauptbeschwerden waren pectanginöse Symptome). In ihrem Fall stimmten Mittel und Farbe also tatsächlich überein. Schmukler: Vor Kurzem hatte ich eine Verletzung (am Knöchel), die durch eine Verbrennung kompliziert wurde, welche geschwürig wurde, sich entzündete und einfach nicht heilen wollte. Sowohl Causticum als auch Kali bi, Hepar, Calc sulph, Pyrog und Silica brachten keinen Erfolg. Ich machte mir langsam ernsthaft Sorgen wegen der Verletzung. Dann nahm ich Calendula 200, was zu einer 80-90%igen Besserung führte. Am folgenden Tag bestimmte ich meine Farbvorliebe aus der Tabelle in Ihrem Buch. Normalerweise habe ich eine Vorliebe für Indigotöne, aber diesmal zog es mich ganz klar zu einer lachsrosa Farbe. Daraufhin schlug ich die damit verbundenen Mittel nach und es war nur ein einziges aufgeführt.... Calendula! Kann sich denn durch ein Lokalsymptom die Vorliebe verschieben? Oder könnte die Einnahme von Calendula meine Vorliebe verändert haben? Welte: Was Sie gerade geschildert haben, ist sehr interessant! Möglicherweise wurde Ihr latenter Zustand durch die Verletzung aktiviert und Calendula hat diese tiefere Schicht genau getroffen, wie hätte es sonst so gut helfen können? Von anderen Mitteln habe ich das noch nicht so oft gehört. Bei dem im Farbbuch beschriebenen Calendula-Fall änderte die Patientin ebenfalls ihre Vorliebe, nachdem sie das Mittel genommen hatte. Ich würde sehr gern noch Erfahrungen mit weiteren Calendula-Fällen machen; bisher hatten wir erst 2 konstitutionelle. Schmukler: Welche neuen Konzepte haben Sie in Ihre Arbeit integriert und wie haben diese Ihre Praxis verändert? Welte: Neben der Verwendung der Farbvorliebe und der Handschrift von HV Müller waren die hilfreichsten neuen Konzepte für mich die Systeme von Jan Scholten und Rajan Sankaran, sowie auch die Familienkonzepte von Massimo Mangialavori. Dabei habe ich von Scholten mehr gelernt als von allen anderen Homöopathen zusammen genommen. Die tiefste Veränderung für unsere Art der Mittelauswahl ergab sich durch die Verwendung der Stadien. Wir verwenden sie für alle Reiche der Natur, nicht nur auf die Minerale bezogen. Schmukler: Sie bezeichnen die neuen Methoden als „evolutionär“ anstatt „revolutionär“. Das deutet ja eher auf ein Kontinuum als auf einen Bruch mit der Vergangenheit hin. Und doch gibt es einige, die befürchten, dass die neuen Methoden Hahnemanns Lehren untergraben und schließlich ersetzen könnten. Sie akzeptieren zwar ihre Bedeutung, machen sich jedoch Gedanken über die Grenzen, ohne die eine Sache nicht existieren kann. Ihnen wäre es lieber, wenn man die neuen Methoden mit einem anderen Namen bezeichnen würde. Können Sie bezüglich solcher Befürchtungen etwas sagen? Gibt es denn eine methodologische oder ideologische Richtlinie, bei deren Überschreitung wir bei etwas landen würden, was nicht als Homöopathie bezeichnet werden sollte? Welte: Würden denn neue Namen wirklich etwas bringen? Sind neue Namen allein imstande, ein Problem zu lösen? Oder handelt es sich dabei nicht einfach nur um neue Wortgefechte? Dieser Streit hat schon so viel böses Blut entfacht, und so weit ich das beurteilen kann, ist bis jetzt noch nicht viel Gutes dabei herausgekommen. Die großen Pioniere unserer Zeit waren doch alle hervorragende Anwender der alten Methode und verwenden sie ja immer noch. Das nenne ich Evolution. Wer würde denn auf die Repertorien verzichten wollen? Wir alle wissen dieses wunderbare Handwerkszeug sehr zu schätzen. Und wer kommt ohne die alten Materia Medicas aus? Die großartigen Männer und Frauen, die sie geschrieben haben, sind doch unsere gemeinsamen Helden. Ihre Errungenschaften sind die Grundlage für unser praktisches homöopathisches Wissen, und bis heute sind sie für uns von großem Nutzen. Aber die Zeiten ändern sich. Wir entdecken neue Perspektiven und verwenden die Repertorien / Materia Medicas auf eine andere Art und Weise, wir wandeln die alte Sprache in moderne Formulierungen um, es kommen neue klinische Erfahrungen und neue Prüfungen hinzu, wir ergänzen unvollständige Teile, korrigieren das, was sich klinisch als falsch herausgestellt hat, etc. Das alles ist Evolution. Wenn wir jedoch beginnen, jedem neuen Ansatz mit Argwohn zu begegnen oder jede neue Idee von vornherein auszublenden; oder wenn wir Aggressionen gegenüber den altmodischen Autoritäten aufbauen und die alten Bilder zerstören wollen; kurz gesagt, wenn wir aufeinander herabsehen und aufeinander losgehen, dann ist das mit Sicherheit der falsche Weg. Schmukler: Vielen Dank, dass Sie sich zu diesem heiklen Thema geäußert haben. Es spricht für Sie, dass Sie hier Kontinuität beweisen. Ganz offensichtlich besteht ja der Bedarf nach neuen Methoden, da viele unserer Fälle ungelöst bleiben. In der modernen Gesellschaft sind die Menschen so vielen allopathischen Medikamenten, Hunderten von Chemikalien, Schwermetallen und anderen Schadstoffen ausgesetzt. Das Leben ist so rastlos und unpersönlich geworden. Denken Sie, dass die Fallaufnahme heutzutage komplexer ist als zu Hahnemanns Zeiten? Könnte das ein weiterer Grund für die Notwendigkeit der neuen Methoden sein? Welte: Die Befürworter der Polychreste sind der Meinung, dass man zunächst die großen Mittel richtig kennen lernen sollte, bevor man sich überhaupt mit neuen Mitteln auseinandersetzt. Wenn das stimmen würde, dann müssten die Polychreste den „kleinen Mitteln“ überlegen sein, was jedoch meiner Erfahrung und der vieler anderer erfahrener Homöopathen nach nicht stimmt. Unsere Kasuistiksammlung umfasst insgesamt 3500 Fälle und 900 verschiedene Mittel. Um nur einige nach zufälligen Gesichtspunkten herauszugreifen: Sulfur: 25 Fälle, Bambusa arundinacea: 17, Cadmium phosphoricum: 4, Elaps corallinus: 14 Fälle, etc. Ist Sulfur deshalb ein Polychrest, weil es die Bambus-Fälle um 8 und die Elaps-Fälle um 9 überragt? Schon früher war z.B. Boericke sehr dafür, relevante klinische Informationen und neue Mittel in die Arzneimittellehren aufzunehmen. Dabei hob er zwar die Bedeutung der Polychreste durchaus hervor, doch stellte er deshalb die weniger bekannten Mittel nicht in den Schatten. Wir profitieren heute noch von dieser unerschrockenen und ausgewogenen Herangehensweise. Warum sonst wäre seine Materia Medica auch heute noch so beliebt? Schmukler: Das Verständnis eines Falles über einen größeren Zusammenhang scheint eine ganzheitlichere Herangehensweise zu sein. Ein Hilfsmittel, das Sie manchmal zur Bestätigung eines Mittels heranziehen, ist die Handschrift, und darüber haben Sie ein Buch geschrieben. Können Sie etwas über die Entstehung dieses Buches erzählen und uns vielleicht eine Vorstellung davon vermitteln, wie die Methode funktioniert? Welte: Die Handschrift taugt in der Tat sehr gut als bestätigendes Symptom, weil sie sozusagen die „geronnenen“ individuellen Bewegungsmuster der Person zeigt. Es sind charakteristische Handbewegungen, fast wie Handgesten. Es ist ja kein Zufall, dass die persönliche Unterschrift ein Individuum rechtlich bindet. Eine gerichtsmedizinische Analyse kann eine Person mit Hilfe von ein paar handschriftlichen Zeilen bestimmen, manchmal sogar nur auf Grund einer Unterschrift. Die Handschrift ist ein verlässlicher Ausdruck der Persönlichkeit. Ist es nicht genau das, wonach wir als Homöopathen suchen? Ich bin überrascht, wie Wenige bis jetzt damit arbeiten. Schmukler: Ich habe die Handschrift immer für etwas ziemlich Unveränderliches gehalten. Kann sie sich je nach vorherrschender chronischer Ebene verändern? Welte: Die Handschrift verändert sich nicht so leicht. Nach einem guten Mittel ist die grundlegende Struktur immer noch die gleiche, jedoch kann vielleicht eine bessere Ordnung und ein natürlicheres Fließen, vielleicht auch mehr Kreativität beobachtet werden. Das gilt besonders für die Heilung von Geisteskrankheiten. Es gibt Menschen, die auf verschiedene Art und Weise schreiben können, was jedoch nicht oft der Fall ist. In meinem Buch habe ich diese Ausnahme anhand von zwei Lac Leoninum-Fällen gezeigt. Ich hatte einmal einen Fall, bei dem Kali-p für über 5 Jahre ein sehr gutes Mittel war und auch die Handschrift war eine typische Kali-p-Schrift, und dann änderte die Patientin ihre Handschrift vollkommen, als wäre sie plötzlich eine andere Person geworden; ihre neue Handschrift sah sehr nach einer Sepia-Handschrift aus, und tatsächlich befand sie sich in einer Phase, in der sie ihren Mann ablehnte und ihr Sepia sehr gut half. Aber so etwas ist sehr selten. In den meisten Fällen, selbst nach tiefen Heilungen, bleibt die Handschrift in der Grundstruktur die gleiche. Welte: Für mich ist jeder neue Beitrag interessant, wenn er klinisch bestätigt wird. Filip Degrootes Arbeit zum Beispiel erscheint mir sehr innovativ, ich habe ihn allerdings noch nie persönlich kennen gelernt. Er arbeitet mit einer Art Kinesiologie und nutzt die Weihe-Punkte als bestätigende Symptome. Seine Materia Medica macht einen authentischen Eindruck, nicht nur wie die üblichen Kopien von Kopien einer Kopie. Ich habe einmal einen Patienten getroffen, dem er nach nur achtminütiger Konsultation (er hatte keinen Termin und wurde als Notfall behandelt) Ruthenium als äußerst gutes Konstitutionsmittel gegeben hatte. Ich war sehr erstaunt, wie er in so kurzer Zeit ein Mittel finden konnte, das so tief wirkte; es ergab durchaus Sinn, funktionierte sehr gut und heilte eine langwierige Gesichtsneuralgie. Schmukler: Das alles scheint ja dann durchaus mit den Zielen der Homöopathie im Einklang zu stehen. Sie haben sich als starker Befürworter dieser Methoden präsentiert und man kann Ihren Enthusiasmus diesbezüglich spüren. Kommt Ihrer Meinung nach den intuitiven Fähigkeiten eines Homöopathen und dessen Geschick beim Fallmanagement eine ebenso große Bedeutung zu? Welte: Natürlich. Nichts geht über einen großen klinischen Erfahrungsschatz. Man erlangt dadurch ein gutes Verständnis über den natürlichen Verlauf und die Entwicklung von akuten und chronischen Krankheiten, man weiss was man erwarten kann und welche Auffälligkeiten im Verlauf es gibt. Dieses klinische Gespür ist es, was den guten Arzt auszeichnet, ob Homöopath oder Schulmediziner. Darum würde ich gerade Homöopathen dazu ermutigen, nicht vor der üblichen klinischen Ausbildung zurückzuschrecken. Auf diese Art und Weise erlangt man auch Insiderwissen, mit allen seinen Pro und Kontras. Diese klinische Basis kann ein gutes Fallmanagement und andere höhere Fähigkeiten erleichtern. Und auch die intuitiven Fähigkeiten können sich besser entwickeln, wenn sie auf medizinischer Praxis und Erfahrung aufbauen. Meiner Ansicht nach sollten die klinische Ausbildung, das Verständnis der Serien, Familien und Stadien und ein grundlegendes Wissen der Materia Medica Hand in Hand gehen, um eine zufriedenstellende Entwicklung zu erreichen. Und wenn man den Umgang mit einem guten Computerprogramm als Repertorium und Materia Medica erlernt, dann hat man Zugang zu 200 Jahren gesammeltem homöopathischem Wissen. Mit dieser allgemeinen Orientierung, von der ich vorhin sprach, findet man sich in diesen großen Bereichen leichter zurecht. Schmukler: Also haben Sie durch Sankaran und Scholten ein Modell erhalten, das Ihnen dabei half, die größeren Zusammenhänge zu verstehen. Und das hat Sie in Ihrer Entwicklung sehr vorangebracht. Ich denke, dass diejenigen, die dieses Interview lesen, diese Ideen willkommen heißen werden, da ja selbst die besten Homöopathen in ihrer Laufbahn eine Reihe von ungelösten Fällen zu verzeichnen haben. Welte: Auch mir hat das Interview viel Freude bereitet; es hat mir auch die Möglichkeit gegeben, mehr Klarheit in meine Gedanken zu bringen, indem ich sie niederschreiben musste. So manche offene Frage wurde geklärt, und neue sind aufgetaucht. Die Entwicklung kommt nie zum Stillstand: „only a rolling stone gathers no moss“. So arbeite ich zum Beispiel im Moment an einer Systematisierung der Tiermittel. Auch die Aktinide der Uranserie sind Elemente mit unzureichenden Indikationen und Prüfungen und wenig klinischen Erfahrungen. Viele Empfindungs- und Stimmungssymptome, wie zum Beispiel die Farbvorliebe, sind zum großen Teil immer noch empirische klinische Daten, die nicht vollständig in die Systeme des Periodensystems und der botanischen und zoologischen Familien integriert sind. Nur einige sind bis jetzt ziemlich deutlich geworden. So bevorzugen beispielsweise die Schlangenmittel Türkis, die Spinnen Orange und Olivgrün, die meisten Nachtschattengewächse Dunkelblau etc. Die Farbvorliebe ist immer noch in dem Stadium, in dem die Homöopathie sich vor Scholten und Sankaran befand; es fehlt ein tieferes Verständnis. Mal sehen, was die Zukunft für uns bereit hält! |

|||

|

|

|

|||||||||

Produkte zu diesem Artikel

Spektrum der Homöopathie, die Hefte

|

||||||

zurück zur Übersicht

zurück zur Übersicht